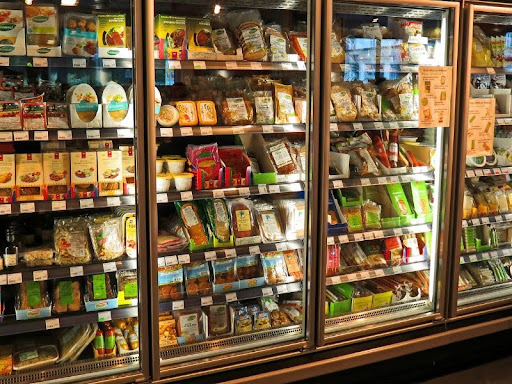

冷凍食品の輸入は、手間をかける価値のあるビジネスの一環として、多くの可能性を秘めています。

しかし、その成功には、厳格な手続きと準備が不可欠です。

この記事では、冷凍食品の定義や区分、輸入時に必要な流れや書類、注意すべき規制について詳しく解説しています。

輸入に関わる各ステップで何が求められるのかを把握し、事前準備を徹底することで、スムーズな輸入プロセスを実現できます。

冷凍食品の輸入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

冷凍食品の定義とは

冷凍食品とは、消費者が手軽に利用できるよう、あらかじめ加工され、適切に保存管理された食品を指します。

具体的には、以下の4つの条件を満たす食品が冷凍食品とされています。

まず、食品が前処理されていることが重要です。

新鮮な原材料を洗浄し、不要な部分を取り除いたうえで、食べやすい形状や状態に加工されています。

次に、品質を保つために急速凍結が行われています。

この方法は食品の組織を壊さず、鮮度や風味を維持するのに欠かせません。

また、包装も重要な要素です

包装材には調理方法や取り扱い方の情報が記載され、輸送や販売時の汚れや破損を防ぐ役割があります。

そして最後に、品温が-18℃以下に保たれることが必要です。

この温度管理は、冷凍食品の品質維持に欠かせません。

これらの条件を満たすことで、冷凍食品は安全で便利な形で消費者に提供されます。

冷凍食品の区分

冷凍食品は、その用途や加工方法に応じていくつかの種類に区分されます。

大きく分けると、水産冷凍食品、農産冷凍食品、調理冷凍食品、冷凍食肉製品の4つが主な分類です。

さらに、調理方法や用途によって細分化されます。

無加熱摂取冷凍食品は、食べる前の加熱を必要としないもので、例としてフローズンケーキや冷凍フルーツが挙げられます。

一方で、生食用冷凍鮮魚介類は刺身用の魚介類など、むき身や切り身で提供されるものです

また、加熱後摂取冷凍食品は凍結前の加工状態により2種類に分けることが可能です。

一部加熱済みのものにはフライドポテト、未加熱のものには衣付きフライなどがあります。

これらの区分により、それぞれの食品に適した保存方法や調理方法が明確に規定されています。

海外から冷凍食品を輸入するときの一般的な流れ

冷凍食品を海外から輸入する際には、複数のステップを踏まなければなりません。

まず、農林水産省が管轄する防疫所や検疫所で植物や動物由来の食品に対する確認を受けます。

その後、厚生労働省が管轄する検疫所で食品衛生法に基づく審査と検査が行われます。

そして最後に、税関で書類審査や現物検査が実施され、輸入の可否が決定されるといった流れです。

これらの工程は、それぞれ異なる目的を持ちつつも、食品の安全性や品質を確保するために欠かせない手続きです。

防疫所・検疫所(農林水産省)での確認

輸入された冷凍食品は、農産食品類や水産・畜産加工物であれば、農林水産省の植物防疫所や動物検疫所で確認を受けなければなりません。

植物防疫所では主に農産品が対象で、有害な病害虫が国内に侵入することを防ぐ役割を担っています。

一方、動物検疫所では水産加工品や畜産加工品を対象に、伝染性疾病の国内拡大を防止しています。

冷凍餃子やケーキなど、一般的な冷凍食品はこれらの検査対象外ですが、特定の食品に該当する場合は注意が必要です。

確認が完了すると、次の厚生労働省管轄の検疫所へと進むことができます。

検疫所(厚生労働省)での確認

すべての食品輸入には、厚生労働省の食品衛生法に基づく検査が必要です。

輸入者は、輸入食品等届出書を提出し、審査を受けます。

この審査では、食品の規格基準に適合しているかどうかがチェックされ、必要に応じて検査が行われます。

違反の可能性がある場合や高リスク食品については、精密検査が命じられることもあるので注意してください。

検査をクリアした場合は、食品等輸入届出済証が発行され、税関での手続きに進むことができます。

これらの過程は、国内消費者に安全な食品を提供するための重要なステップです。

税関(財務省)での確認

最終段階である税関では、輸入申告が行われます。

日本では、輸出入処理システム(NACCS)を使用して効率的に手続きが進められるのが通常の流れです。。

申告内容は3つの区分に基づいて審査され、区分1では簡易審査後に即時許可が下ります。

一方、区分2では書類審査、区分3では現物検査が必要です。

審査項目には、関税分類や税額、輸入禁制品の有無、他法令規制の順守状況などが含まれます。

特に区分2や3に該当した場合は、時間がかかることがあるため、余裕を持ったスケジュールを立てておきましょう。

これらの確認を経て、初めて冷凍食品が国内市場に流通します。

冷凍貨物の輸入手続きと配送先までの手配

冷凍食品を輸入する際には、必要書類の準備、行政機関への届出、税関での申告、そして輸入後の配送手続きなど、いくつかの重要なステップがあります。

これらの手続きは、食品の安全性や品質を確保し、スムーズに国内市場へ流通させるために必要です。

また、冷凍食品の特性上、温度管理や時間の制約が厳しいため、手続きを効率的に進めることが求められます。

必要書類

冷凍食品の輸入には、正確で十分な書類を準備することが重要です。

製造工程表や原材料表など、製品の安全性や規格基準を証明する書類を揃える必要があります。

インボイスやパッキングリストといった輸出者が作成する書類のほか、航空輸送の場合はAWB、海上輸送の場合はBLまたはSEA WAYBILLが必要です。

さらに、輸入貨物が到着した際には、船会社から発行されるARRIVAL NOTICEも欠かせません。

これらの書類は、行政手続きだけでなく、配送や通関にも用いられるため、正確さと完全性が求められます。

食品等輸入届出

冷凍食品を輸入する際には、厚生労働省への「食品等輸入届出」が必要です。

インボイス、パッキングリスト、原材料表、製造工程表を基に申請書を作成し、管轄の食品監視課へ提出します。

審査の結果、必要に応じて規格検査(自主検査)が指示される場合があり、その際は検査を実施して基準を満たしていることを証明する必要があります。

この届出が承認されれば、税関での手続きに進むことが可能です。

届出の際には記載内容に不備がないよう注意が必要で、専門業者への依頼も検討すると良いでしょう。

税関申告

厚生労働省から発行される「済証」を添付して、税関に輸入申告を行います。

輸入申告書には、品目分類や税額など詳細な情報を記載する必要があります。

審査が終了すると、輸入関税と消費税を支払い、輸入許可が下りた時点で貨物を引き取ることが可能です。

手続きが複雑であるため、通関業者に代行を依頼するのが一般的です。

ただし、代行を利用せず個人で申告を行う場合は、手続きに時間がかかる可能性があり、冷凍貨物の保管料が加算されるリスクもあるため、迅速な対応が求められます。

貨物の引取と配送

輸入許可が下りた冷凍食品は、航空会社や船会社からDO(デリバリーオーダー)を発行してもらい、指定された倉庫で引き取ります。

引取後、配送業者またはフォワーダーを通じて配送手配を行うのが一般的な流れです。

この際、貨物の外装に破損がないか確認することが重要です。

もし外装にダメージが見つかった場合は、配送業者に伝えた上で写真を撮り、送り状に「ダメージあり」と記載します。

その後、クレームノーティスを発行し、責任の所在を確認します。

こうしたトラブル対応も含めて、信頼できるフォワーダーや通関業者に手続きを依頼することが、円滑な輸入に繋がるでしょう。

冷凍食品を輸入する前に確認したいこと

冷凍食品の輸入には、食品安全基準や関税計算など、多岐にわたる確認事項があります。

輸入手続きがスムーズに進むかどうかは、事前準備がどれだけ徹底されているかにかかっています。

特に、仕入れ先から提供される書類の内容に不備がないか、詳細をしっかりチェックすることが重要です。

不足や誤りがある場合は早急に問い合わせ、修正を依頼しましょう。

製造工程表と原材料表

厚生労働省への届出時に必要な「製造工程表」と「原材料表」は、輸入食品の安全性を証明する重要な書類です。

製造工程表には、加熱処理の有無やその温度・時間、冷却や殺菌の方法などが記載されます。

また、「加熱して食べるものか」「凍結直前に加熱処理がされたか」といった情報も求められます。

一方、原材料表では、原材料の割合や遺伝子組み換え成分の有無、添加物の使用状況を詳細に記載しなければなりません。

食品衛生法に準拠していない場合は輸入が認められないため、書類の正確性が非常に重要です。

日本で禁止されている添加物や放射線照射による殺菌の有無にも注意を払いましょう。

HSコードと関税

HSコードは、冷凍食品の関税額を決定するための基準となる国際的な商品コードです。

輸入する食品がどのHSコードに該当するかを事前に把握し、そのコードごとに設定されている関税率を確認する必要があります。

これにより、正確なコスト計算が可能です。

もしHSコードが不明な場合は、税関の事前教示制度を活用することをおすすめします。

この制度を利用すれば、輸入食品の分類や関税率について正式な回答を得ることができます。

特に文書による問い合わせは、明確かつ詳細な回答を受け取れるため有効です。

規格基準の確認

冷凍食品は、種類ごとに厚生労働省が定めた規格基準に適合していなければいけません。

基準は主に無加熱摂取冷凍食品、加熱後摂取冷凍食品(凍結前加熱済み・未加熱)、生食用冷凍鮮魚介類、切り身またはむき身の冷凍鮮魚介類の5つの分類に分かれています。

それぞれの分類に応じて成分規格(例:細菌数や大腸菌群の基準)や保存基準(例:-15℃以下で保存すること)が規定されています。

これらの基準をクリアしていない場合、輸入許可が下りない可能性もあるでしょう。

輸入前に規格基準を確認し、食品がこれらの条件を満たしているかをしっかり確認しましょう。

まとめ

冷凍食品の輸入は、安全性や品質を確保しながら国内市場に届けるために、多くの手続きと確認が必要です。

食品衛生法や税関での規制をクリアするためには、製造工程表や原材料表を適切に準備し、HSコードや関税率の確認も欠かせません。

また、防疫所や検疫所での確認、食品等輸入届出、税関での申告といった各ステップを的確に進めることが求められます。

輸入後の配送手配時には、貨物の状態を確認し、トラブルがあれば適切に対応することが重要です。

これらのプロセスを正確かつ効率的に行うことで、冷凍食品の輸入ビジネスを円滑に進めることができるでしょう。